\お気軽にお問い合わせください/

東京ステーションギャラリー(by堀)

東京駅にある東京ステーションギャラリーへ

先日、東京駅にある東京ステーションギャラリーへ行ってきました。

東京駅といえば、赤いレンガが特徴的な「丸の内駅舎」の外観が有名です。1914年に開業し、戦後には復旧工事が、また2007年から2012年にかけては保全・復原工事が行われ、現在の外観は3代目です。主に1・2階は保存部分であり、3階・屋根が復原部分となります。

東京ステーションギャラリーは、その丸の内駅舎内にある美術館です。

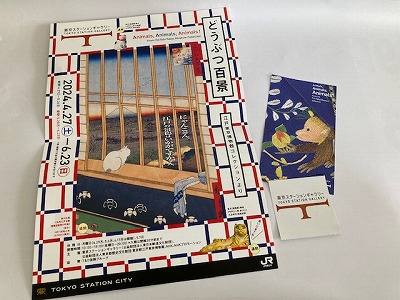

現在の企画展は「どうぶつ百景 江戸東京博物館コレクションより」(6/23まで)。企画展にも興味がありましたが、それにプラス建物を見られることも楽しみにしてきました。今回は、ギャラリーの部分について、写真も交えてお話ししたいと思います。

エントランスは、丸の内北口改札を出てすぐ。

休日でしたがさほど混んでおらず、待つことなく、またゆっくりと展示を楽しむことができました。

展示物や展示室内は撮影不可ですが、各階をつなぐ階段室や、駅改札を見下ろせる回廊部分は撮影可能です。

レンガの壁とステンドグラス

階段室。1階から3階までをつなぎ、2階から下にはレンガの壁が見られます。

階段室の天井にはシャンデリアと丸いステンドグラス。開館以来使用されていたもので、2012年のリニューアルオープン(ギャラリーの場所も移動)を機に、こちらへ移設されたそうです。駅の喧騒は無く、3階の白い壁・天井も相まって、まるで教会のような光景です。

創建当時そのままのレンガの壁。ところどころにある黒い部分は、内装材を止める下地の役割をする木レンガ。戦時中、駅舎が空襲を受けた際に焼けたため、炭化して黒くなったまま残っているのだそうです。

目地部分などには漆喰の跡が黒く残っており、またレンガの表面にある傷は、戦後の改修工事の際にモルタルを塗りやすくするためにつけられたものだそうです。

階段室だけでなく、2階展示室や1階ショップ内などにも同様の壁が見られました。また写真は撮れませんでしたが、展示室内にはレンガの壁に加えてむき出しの鉄骨梁がそのまま生かされている部分もありました。

ちなみに現在の丸の内駅舎の構造は、鉄骨煉瓦造・鉄筋コンクリート造(一部 鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造)という、混構造になっています。可能な限り、元々ある構造体を見せるような工夫をしているところが素晴らしいと思いました。

2階展示室を出た先の回廊は改札口の吹き抜け部分に面しており、丸の内駅舎のたどってきた歴史について様々な資料や模型が常設展示されています。計画・設計から完成までの経緯、またその後の改修を経た変遷などについても学べます。

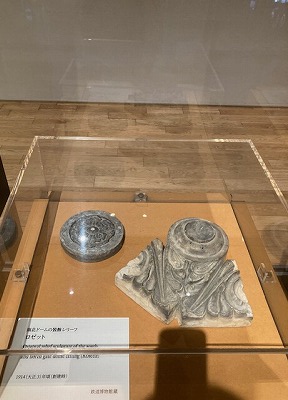

創建当時の階段の手摺、レリーフ、ブラケット(持ち出し床等の受け材)など。こういったものが処分されることなく残っていたということに驚きです。

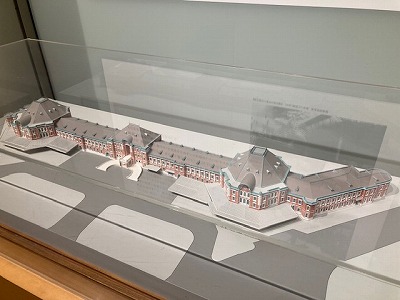

開業当時・戦後の復興後~2006年・2012年以降の各パターンの駅舎の模型もあり。

こちらは、改札口付近からドーム天井を見上げた写真。天井や壁の装飾、窓枠のデザインなど、ついつい見入ってしまいます。

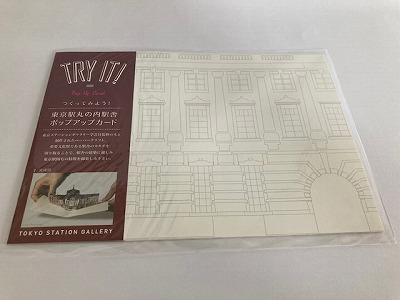

入館した際に貰えた、丸の内駅舎のポップアップカード(5/18、「国際博物館の日」を記念して数日間配布されたそうです)。もったいなくて開封できていません(笑)、いい記念になりました。

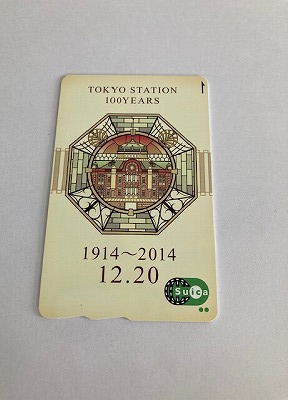

ちなみに・・・こちらは、2014年に発売された、東京駅開業100周年を記念したSUICAです。長らくしまったままにしていたのですが、SUICAは未使用のまま10年経過すると失効してしまう、のだとか・・・。こちらの記念SUICAは複数回に分けて発行されており、未使用状態での使用期限は一律で2026年3月31日までとなっているそうです。同じものをお持ちで、いまだ使っていない!という方、いらっしゃいましたらどうぞお気をつけてくださいね。

丸の内駅舎・辰野金吾の設計について(回廊部分にある説明文より)

1903(明治36)年12月、逓信省(郵便・通信・運輸を管轄する中央官庁)鉄道作業局から正式に中央停車場の設計を依頼された辰野金吾は、バルツァー(※)のデザインを否定しつつも、各施設の配置計画そのものは高く評価し継承します。日露戦争の影響もあり、設計に約7年かけて1910(明治43)年に最終計画案を提出しました。ただし基礎工事は1908(明示41)年に始まっています。

駅舎の外観デザインには、辰野がイギリスに留学していたころ流行していた、赤いレンガに白い花崗岩、擬石の帯石を配したクイーン・アン様式の影響が見られますが、地震が多い日本ならではの環境に配慮して、構造には鉄骨レンガ造を採用しています。6年9カ月の工期を経て完成した駅舎は、最終的に3階建てで全長300mを超える、それまでにない大型の駅舎となりました。

※東京駅・中央停車場は当初、ドイツより来日した技術者・フランツ・バルファーにより、その位置・規模、構内の配置が決められました。またバルツァーは駅舎の設計も行いましたがその和風の駅舎案は、日本側に反対意見が多く実現せず。後に設計を行う建築家・辰野金吾による作品として有名です。