\お気軽にお問い合わせください/

天空率について(by堀)

建築基準法上では、建築物の高さについて「道路斜線制限」 「北側斜線制限」 「隣地斜線制限」と言われる制限があります。敷地の道路境界線、また隣地境界線・北側の隣地境界線から、特定の比率(傾き)で発生してくる架空の「斜線」に建築物の一部が当たってしまうと、高さ制限に抵触しているとみられ、そのままでは建築許可が下りません。適用となる境界線からの距離や、斜線の傾きは地域によって異なりますが、原則として建築物の高さはその斜線を下回るように収める必要があります

斜線制限が設けられている目的は、「その建築物の周囲に一定の空地を設けることにより、周囲の採光・通風などの環境を良好に保つこと」ですが、時にその制限により、建築物のデザイン・ボリューム等を建築主の要望通りにすることが難しくなってしまうことがあります。

2003年に施行された改正建築基準法によって、「天空率の比較による斜線制限の緩和」ができるようになりました。

斜線制限にかかってしまう建築物でも、天空率という数字を計算し、

「斜線制限をクリアできている建築物と同等以上 採光・通風等が確保できている」と見なされれば、建てられることになります。

天空率とは

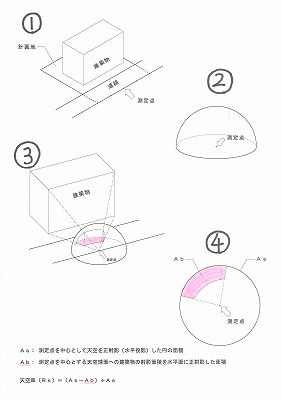

特定の「測定点」から建築物を見上げた時の「天空と建築物の割合」を言います。

道路斜線制限における天空率は、次の図のようなイメージです。

天空率を計算した際、具体的な数値とともに図の④のような、円形の図が表示されます。

天空率(%) = (円全体の面積-建築物の投影部分の面積) ÷ 円全体の面積

となります。

計算をする前の準備として、以下の内容を図面に記載・入力します。

・敷地(道路斜線制限の緩和の場合は道路も)の形状・寸法

・計画建築物の配置・寸法・各部の高さ・形状

・適合建築物(斜線制限をクリアできる最大限の架空の建築物)の高さ・大きさ

斜線制限の種類ごとに決められた位置・決められた間隔で、「測定点」を複数設定し、配置図に記載。

すべての測定点から「計画建築物」と「適合建築物」、それぞれの天空率を計算します。

全ての測定点において「計画建築物の天空率」>「適合建築物の天空率」 となれば、その建築物は建てられることになります。

実際に図面にするとどのような感じになるのか?JW-CADで作図・計算したサンプルの図面をお見せしたいと思います。

サンプルは「北側斜線制限」にかかってしまう、低層住居専用地域の建物。この場合、天空率の測定点は「北側隣地境界線から真北方向へ4mのライン上」 に 「1m以内の等間隔」で設置することになります。

<天空率検討用の配置図>

敷地の形状、天空率の測定点、

上部に計画建築物(ブロック塀等の外構や、敷地に高低差がある場合は地盤面も)の形状・高さ・配置

下部に北側斜線適用建築物の形状・高さ

・・・が記載・入力されています。

図面内、赤線で囲んでいる「測定点№23」については下記へ。

<天空率比較表>

各測定点における、計画建築物・斜線適合建築物を見た場合の天空図・天空率が記載されます。

表の上部が計画建築物、下部が適合建築物のもので、間にある数値がそれぞれの天空率の差です。

すべての測定点において、計画建築物の天空率>適合建築物の天空率 となることがまず必須です。図面内、赤線で囲まれた「測定点№23」での天空率は、「適合建物と計画建物の天空率の差がもっとも少ない測定点」となっており、下の図面へと続きます。

<天空率 三斜求積図>

天空率比較をより細かく、また計算結果を机上でも確認できる表も記載した図面です。天空率比較表において「適合建築物と計画建築物の天空率の差がもっとも少ない測定点」で作図され(サンプルの場合№23)、

また適合建築物の天空率は「実際より大きく」、計画建築物の天空率は「実際より小さく」計算され、安全側で計算しているということになります。

天空率による高さ制限の緩和を適用する場合、確認申請の際にこれらの図面が必要となります。

このサンプルは比較的簡単な検討ですが、場合によっては敷地内に大きな高低差があったり、斜線の発生する道路が2面以上あったり、2以上の用途地域にまたがっていたり・・・と、天空率の検討がより複雑になるケースもあります。

検討にも審査にも手間暇がかかり、また確認申請手数料も割り増しが発生することが多い天空率ですが、建物のデザインやボリューム設計の自由度が上がる制度です。

隣地や道路側、周辺環境には配慮しつつも、活用するメリットはあります。

※注意点として・・・

「高度地区」内において発生する高度斜線 というものがあります。

「高度地区」とは

「用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区」(都市計画法第9条より)となります。

高度地区がどの用途地域に重ねて指定されるか、またどのような制限内容なのかは自治体によって異なりますが、よく見られるのが「北側斜線と同様の高さ制限」です。

この「高度地区による斜線制限」については、天空率による緩和を適用することができないため、注意が必要です。