\お気軽にお問い合わせください/

既存不適格建築物について

「既存不適格建築物」という言葉をご存じでしょうか?

建築基準法第3条第2項には

「この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際 現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくは敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない」

という条文があります。この条文内にある建築物が一般に既存不適格建築物と呼ばれています。

竣工時に施行されていた法令等には適合していたが、その後の法改正等により、現在は適合しなくなった建築物のことであり、それらの建築物や敷地の不適合な部分に、新たに現在の法令の適用はしない(現行法に適合させなくてもよい)、ということです。

※竣工の時点で現行法に適合していない場合は「違反建築物」となり、上記の条文は適用されません。また、竣工後に増改築を行うことによって法に適合しなくなった場合も違反建築物となります。

竣工時に法に適合していた建築物が、後に既存不適格建築物となることは特段珍しいことではありません。

既存不適格建築物は、増改築、大規模な模様替、大規模な修繕(以下「増築等」とします)、また用途変更をしないのであれば、

上記の条文の通り「(現行法の適合しない部分についての)当該規定は適用しない」、つまり不適格であってもそのまま継続して使用することができます。

ただ、ある程度 築年数が経過した建築物は、増築等を検討されたり、また用途変更のお話が出たりすることもあるかもしれません。

既存不適格建築物において増築等・用途変更を行う場合は、原則として建物全体を現行法に適合させる必要があります。

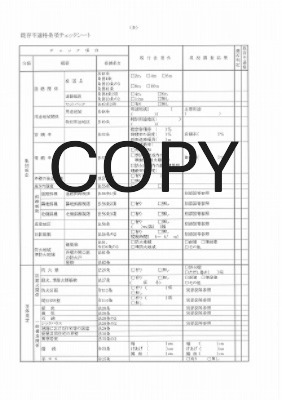

増築等・用途変更を計画する前段階として、まず既存不適格建築物である建築物の調査が必要です。

現状で法規定のどの項目に適合し、または適合していないか。

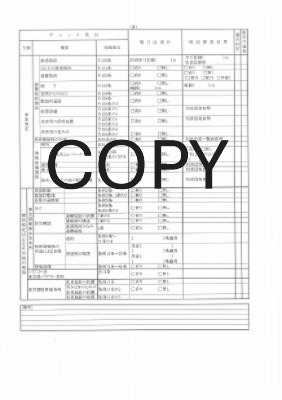

例として、このような書類にまとめ、現場の写真も撮影し「既存不適格調書」として行政や審査機関に提出することが必要となります。

調査項目は建築確認申請の審査項目と同様に、

道路・用途地域・建ぺい率・容積率・斜線制限といった「集団規定」(建物と都市の関係、市街地の整備改善に関わる規定)

防火・構造耐力・一般構造(採光・換気・階段など)・設備といった「単体規定」(個別の建物に関わる規定)

と多岐にわたります。

地域によっては各自治体の条例、地区計画等についても適不適を確認する必要があります。

既存の建物全体を現行法に適合させる必要があります・・・が、一部の規定には、増改築部分の面積やその仕様など、条件によっては緩和措置が受けられます。

比較的わかりやすい例で言いますと、「石綿」について。

石綿はアスベストとも呼ばれ、かつては建材に多く使われていましたが、現在では健康被害を引き起こす可能性があるとして、建築基準法でも建築物に使用しない・添加しないこと とされています。

その既存建築物に石綿が使用されていた場合、

・増改築部分の床面積の合計≦基準時(当該既存建築物が竣工等した当時)における床面積×1/2

・増改築に係る部分は現行法の基準に適合(石綿を添加・使用しない)

・増改築以外の部分が、建材から石綿を飛散させる恐れがないものとして(中略)基準に適合するもの

という条件を満たしていれば、既存建築物の石綿に関してはクリアとなります。

元々 使用されていなかったのであれば、そのままで問題ありません。

どのような規定が、どのような場合に適用除外できるのか。項目は多く、また法令のあちこちに飛ぶため、実際にそのような計画をする場合には法令集やその解説本を見ながら、一つ一つ不適格部分・ 増改築の条件が緩和される部分・ 適合させなければならない部分を整理しなければなりません。

既存不適格建築物に、増築等を伴わず「用途変更」のみをする場合も、変更後の用途によっては同様に、居室の採光・換気、防火関係等、一部の規定について現行法に適合させるよう定められています。

上記のような増改築等・用途変更を計画し、確認申請をするには、その既存建築物の「検査済証」が交付されているか、また過去の増改築の履歴がのこっているか、も重要となってきます(確認済証や設計図書もあればなお良し)。

検査済証があれば、竣工時点では「適法に建てられている」ことが証明され、「既存不適格建築物」としてみてもらえます。逆に、検査済証の交付が確認できない場合はその建物が「適法でない」という場合もある・・・とも考えられてしまうため、確認申請を受け付けてもらえるかが難しくなってしまいます。

現在は、竣工後に完了検査を受けて検査済証を交付してもらうことが当然となっていますが、何十年も前の建物ですと検査済証等の書類を紛失してしまっていたり、そもそも検査を受けていない・・・というケースも見られます。

国土交通省は

というものを公表し、既存建築物のストックの有効活用を推進しているようですが、このガイドラインに従えば増改築等ができる、というような簡単な話ではありません。

指定確認検査機関や行政への相談、前述の建築物の調査など、通常の新築について行われる建築確認検査を超える、様々な手間と時間がかかります。

以前 弊社でも同様の増改築を手掛けたことがありましたが、状況にもよりますがハードルは決して、低いとは言えません。

既存の建築物を生かしたい、という思いは多くの方が抱くものだと思いますが、現行法への適合に加え、建築物の安全・安心・快適を考えると、簡単にはいかないものです。