\お気軽にお問い合わせください/

計画変更確認申請について

建築確認申請の確認済証が交付された後に、設計内容に変更が生じた際には、それが「軽微な変更」である場合を除いて「計画変更確認申請」を行う必要があります。

この計画変更確認申請は、基本的には前の確認申請を出した市町村等もしくは指定確認検査機関へと新たに出すことになります。

変更内容を申請書に明記し、計画変更前・計画変更後の設計図書を添付して提出。変更された部分を中心に再度 確認審査が行われ、適法であると判断されれば、計画変更後の「確認済証」が交付されます。

計画変更前の確認済証や、それに記載されている確認番号は効力を失います(廃棄や返却の必要はありません)。

基本的に計画変更申請の流れは、通常の建築確認申請とほぼ変わりはありません。

審査内容が「変更の有った部分」に絞られるため、通常の確認申請よりも審査に係る期間が短くなったり、

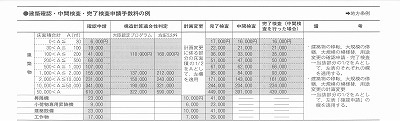

また申請手数料も通常の確認申請とは異なってきます。

※確認申請・計画変更ともに、申請手数料は、市町村等・また指定確認検査機関ごとに異なります。

実際は、行政庁・審査機関により、全く異なります。

変更箇所が構造に関わる部分であれば、構造図・構造計算書の審査も再度行われますし、日影規制・天空率による緩和に関わる部分であればそれらも同様に再度審査が行われます。

消防同意物件(※)であれば、あらためて消防の同意も必要になります。

※消防が建築計画を確認し、消防法上の問題点が無いかを確認して同意する建築物。

防火地域・準防火地域外の 一戸建ての専用住宅または、

住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満もしくは50㎡以下の併用住宅であれば、消防の同意は不要です。

様々な変更のケースが考えられる中で、どのような場合に計画変更確認申請が必要になるか、

例として以下の内容が挙げられます。

| 変 更 事 項 | 変更確認申請が不要な場合 |

| 道路幅員 | 拡 大(敷地境界線の変更がないこと) |

| 接道長さ | 全 部(ただし≧2m(条例適用の場合はその長さ)) |

| 敷地面積 | 増 加 |

| 敷地境界線 | 敷地の一部の除外がない |

| 建築物の高さ | 低 下(最低限度が定められている場合を除く) |

| 階 数 | 減 少 |

| 建築面積 | 減少(日影規制対象で外壁が後退するもの及び 最低限度が定められている場合を除く) |

| 床面積 | 減少(延べ面積が増加するもの及び最低限度が定められている場合を除く) |

| 用途の変更 | 類似の用途相互間 |

| 構造耐力上主要な部分の位置 | 基礎杭、間柱、床版、屋根版又は横架材(小ばりなど)の位置変更で 構造計算による安全が確認された場合 |

| 構造耐力上主要な部分である 部材の材料・構造 | 材料又は構造の変更で、強度又は耐力が減少せず、かつ、 防火性能などが低下しないもの |

| 木造の構造耐力上主要な部分の 材料・構造 | 構造耐力上主要な床組、小屋ばり組、耐力壁の主要な部分の 材料・構造の変更で、防火性能などが低下しないもの |

| 構造耐力上主要な部分以外の 部分の材料・構造 | 屋根ふき材、内装材(天井を除く)、外装材、帳壁など、 広告塔、装飾塔などの屋外に取り付けるもの又はその取り付け部分、 壁、手すり、手すり壁の材料又は構造の変更で防火性能が低下しないもの又はこれらの位置の変更 (間仕切壁にあっては主要構造部であるもの及び防火上主要なものを除く) |

| 構造耐力上主要な部分以外の 天井 | 天井の材料、構造、位置の変更(防火性能が同等・上位のものへの変更) |

| 防火材料・構造・ ホルムアルデヒド発散材料 | 同等・上位のものへの変更 |

| 開口部の位置・大きさ | 避難経路にかかるもの及び非常用進入口を除く |

| 昇降機・建築設備 | 主要な部分の防火性能が同等で、能力が低下せず、かつ、 変更合も計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの |

上記の通り、「計画変更確認申請が不要」とみられるケースは、建築基準法等の各規定において、「安全側になるとみられる変更」が挙げられます。

設計内容に変更があるものの、計画変更確認申請が不要である場合は、

「軽微な変更」として扱われます。

その場合、完了検査(または中間検査)申請時に、申請書及び添付書類の説明書で変更箇所を報告することになります。

例えば建築物の間取りが一部変わるとして、実際には床面積・耐力壁の位置・有効採光計算の再検討など、変更箇所が複数の項目に渡ることも当然あり得ます。計画変更確認申請を出すことを検討する場合、

・事前に確認申請を提出した審査機関への事前相談

・設計図書(確認申請に関わらないものも)の変更

・計画変更確認申請にかかる時間や費用

・当該変更部分にかかる工事については、その計画変更確認申請の確認済証が交付されるまでは着手することができなくなるため、施工期間・期日、さらには建築物の使用にも影響が出る。

これらのような、手順や建築計画への影響が考えられます。

なるべく計画変更が生じないように心がけることが重要です。

敷地や道路・地域地区等に関する事前調査を漏れなく正確に行うことはもちろん、建築物を設計する上でも詳細な部分まで時間をかけて打ち合わせや検討を重ねることが、結果的に竣工までスムーズに進められることにつながります。