\お気軽にお問い合わせください/

住宅性能表示について(by堀)

住宅性能表示制度とは

平成12年(2000年)4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づく制度です。

様々な住宅の性能をわかりやすく表示し、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するためにつくられました。

ともすれば見えにくい、住宅の「構造」 「省エネ」 「劣化対策」 などについてきちんと表示し、

良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するためにつくられた制度となっています。

制度の主な内容は、以下の通りです。

住宅の性能に関する表示の共通ルール

住宅の性能を表示するための共通の基準として、「日本住宅性能表示基準」が定められており、住宅の性能評価方法として「評価方法基準」が定められています。

これにより、消費者による住宅の性能の相互比較が可能になります。

第三者の専門家による公正・客観的な評価

国土交通大臣は、住宅の評価を客観的に実施する第三者機関を「登録住宅性能評価機関」として登録しています。

登録住宅性能評価機関は、評価方法基準に従って住宅の性能評価を行い、その結果を「住宅性能評価書」として交付します。

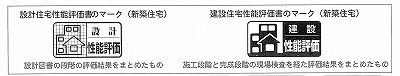

住宅性能評価書には、

・設計図書の段階の消化結果をまとめたもの(設計住宅性能評価書):設計図書の審査により評価

・施工段階と完成段階の検査を経た評価結果をまとめたもの(建設住宅性能評価書):現場での検査(戸建て住宅の場合4回行う)により評価

の2種類があり、それぞれに以下のマークが記載されます(新築住宅の場合)。

以下は、先日弊社にて取得した設計住宅性能評価書です。評価書の一枚目に、上記のマークが入っています。

住宅性能評価書の契約内容への反映

登録住宅性能評価機関が交付した住宅性能評価書やその写しを新築住宅の請負契約書や売買契約書に添付などすると、

住宅性能評価書に表示された性能を有する住宅の建設工事をする(又は引き渡す)ことを契約したものとみなされます。

(ただし、契約書面で契約内容としないことを明記した場合はこの限りではない)

万一のトラブル時には

建設住宅性能評価書が交付された住宅でトラブルが発生した場合、住宅紛争処理支援センターにおいて建築士・弁護士による電話相談や対面相談などが原則無料で受けられるほか、

指定住宅紛争処理機関(全国各地の弁護士会)に紛争処理を申請手数料 1万円/件 で申請することができます。

指定住宅紛争処理機関は、裁判に寄らず住宅の紛争を円滑・迅速に処理するための機関です。

住まいの性能がわかりやすく表示される

新築住宅の場合、10の分野に区分された33の性能表示項目が定められています。

- 構造の安定に関すること(耐震性能、基礎・地盤に関する情報など)

- 火災時の安全に関すること(避難安全対策、耐火等級など)

- 劣化の軽減に関すること(構造躯体などの劣化対策等級)

- 維持管理・更新への配慮に関すること(維持管理対策等級など)

- 温熱環境・エネルギー消費量に関すること(住宅の断熱・省エネについて)

- 空気環境に関すること(換気対策など)

- 光・視環境に関すること(居室の外壁・屋根の開口部の面積の比率)

- 音環境に関すること(外壁開口部・界壁などの遮音性)

- 高齢者への配慮に関すること(移動時の安全性の配慮、介助のしやすさなど)

- 防犯に関すること(開口部の侵入防止対策)

上記の中で、1・3・4・5の分野に含まれる10の項目が性能表示の必須項目(性能評価書に必ず記載される項目)となっています。

1:耐震等級・免振建物であるか否か・地盤または杭の許容支持力等及びその設定方法・

基礎の構造方式及び形式等

3:劣化対策等級

4:維持管理対策等級(専用配管)

維持管理専用配管(共用配管)

更新対策(共用排水管)

5:断熱等性能等級

一次エネルギー消費量等級

その他の選択項目は、評価申請の際に評価を受けるかどうか任意で選ぶことができます。

「構造の安定に関すること」については構造図や構造計算書、地盤調査報告書・杭の検討書などを 評価の申請時に添付。

「温熱環境等に関すること」は、弊社のホームページやブログでもお馴染み、住宅の外皮性能と一次エネルギー消費量を計算し、申請時に添付します。

評価を受けたい(評価書に記載を希望する)項目について様々な設計図書・資料等を添付し、登録住宅性能評価機関に申請します。

ちなみに、既存住宅における住宅性能評価では表示基準・評価基準が新築の場合と異なります(必須項目・選択項目あり)。

設計図書の審査のほか、現況検査を実施したのち、評価書が交付されます。

住宅性能評価を受けた住宅に対するメリット

評価書の交付を受けた住宅は

・住宅ローンの金利引き下げ(フラット35Sなど)

・耐震等級に応じた地震保険料の割引

・贈与税の非課税枠の拡大

・住宅かし保険の加入や長期優良住宅の認定手続きの簡素化

などのメリットがあります。

以前お話ししたBELS評価は、

・省エネ性能に特化している(建築物省エネ法に基づく)

・商業施設・オフィス等、非住宅も新築・既存を問わず申請が可能

・性能を星の数で表示(性能評価は等級や数値で表示)

といった点で、住宅性能表示制度と異なっています。

BELSも住宅性能表示制度も、どちらも建築物の品質・性能を客観的に評価し見やすくする制度です。

審査・評価は費用が掛かり、制度の利用は任意となります。それぞれのメリットを理解して利用することが重要です。